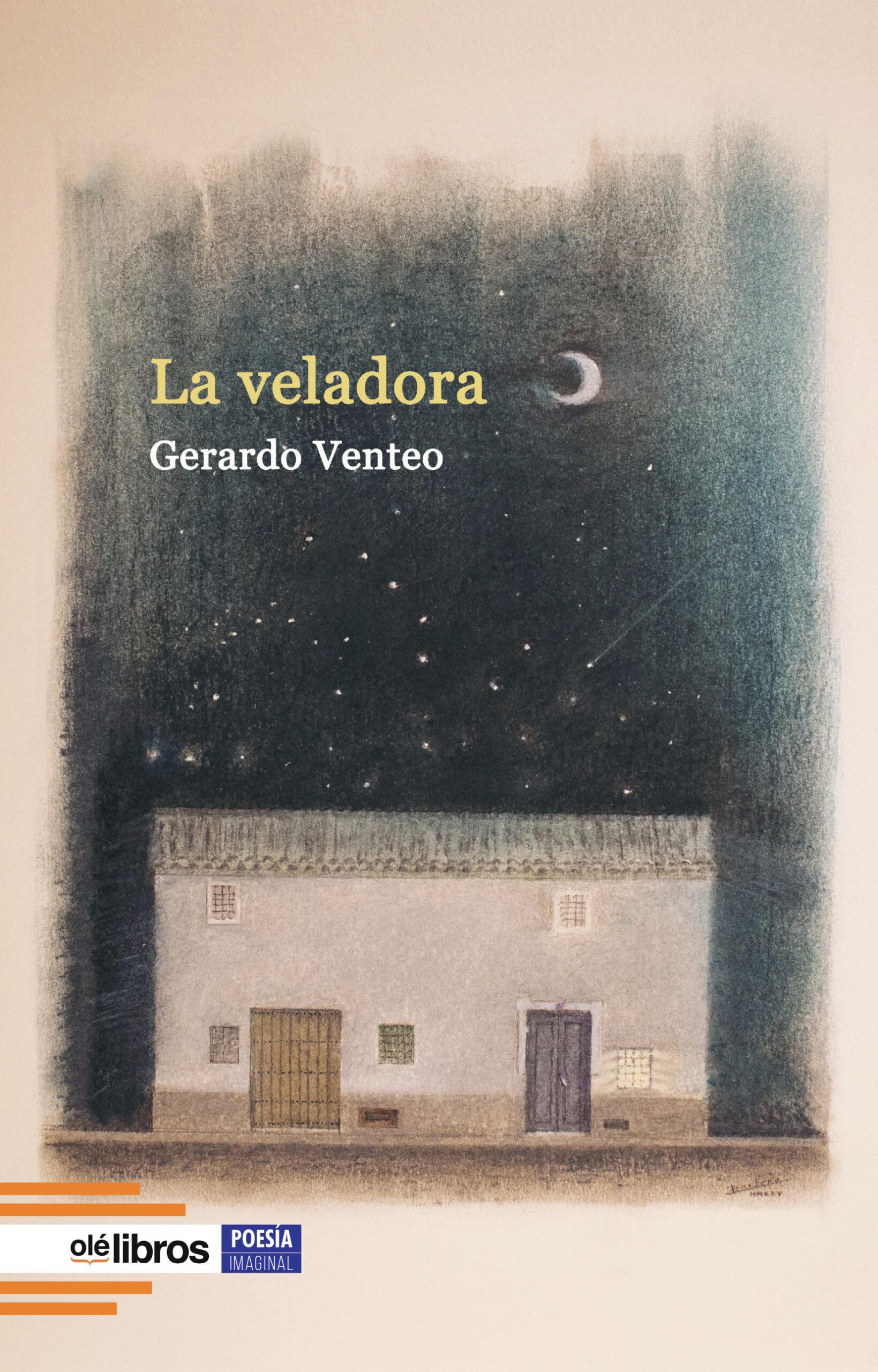

En La veladora, Gerardo Venteo compone un himno doméstico y lírico que se alza desde las cenizas cálidas de la memoria familiar. A medio camino entre la elegía, el diario íntimo y el testamento espiritual, esta obra publicada es un tributo a la figura materna —no idealizada, sino encarnada, desde dentro de la carne, el miedo, la ternura, la fatiga— y al linaje silencioso de las mujeres que han sostenido generaciones con el ímpetu invisible de su presencia. La escritura de Gerardo Venteo se mueve en el arriesgado terreno de la poesía que se cuela en las grietas de la prosa. Con cautela, con emoción contenida, con la mirada que arrastra el pasado y es capaz de revelarlo a la luz de los ojos que miran, que miramos con él. Ya lo habíamos comprobado desde Los verbos conjugados (Ediciones Adhara, 1996); En el corazón dormido del esparto (Proyecto Sur de Ediciones, 2003); El nombre del frío (Maclein y Parker, 2018) y Casa de dos plantas (Sonámbulos Ediciones, 2021). En todos ellos el paisaje y quienes lo habitan tienen el protagonismo. Este libro no se presenta como una narrativa convencional, más bien, se trata de una suerte de canto polifónico que da voz a Juana —la madre— y a sus hijos. Cada poema o fragmento es un trazo bordado en la tela de la intimidad doméstica, donde la espiritualidad, la maternidad, el sacrificio y la herencia emocional se entrecruzan con la palabra como acto reparador.

Muy pocas veces la madre toma la palabra, en algún fragmento, pero sobre todo en los dos poemas que abren y cierran el poemario. El primero se llama Amor: “Te diría, te daría la verdad de las cosas si la tuviera, dijo la madre con franqueza al hijo (…). Y el hijo aprendió aquello y lo hizo hondura de verbos a la boca y lo hizo palabra y la hizo mano”. Y el último, Juana. Que es también el nombre de la primera parte. La segunda se titula La cosecha y toma el punto de vista de los hijos. Desde las primeras líneas, la madre se nos presenta no como un personaje, sino como una fuerza vital: “Era la segunda de las hijas, la más atenta. La que dio gloria en su cuidado: la que mejoró su especie y fue madre al fin también, la que lo fue de todos y de nadie; la sola, la que nada más que sus hijos. De ellos siempre ella, la veladora”. La imagen de la veladora, esa vela que arde en silencio, que alumbra pero se consume, estructura todo el poemario como símbolo de cuidado constante, de amor encendido y de ofrenda silenciosa.

Gerardo Venteo hace un exquisito recorrido por lo cotidiano como algo significativo, con una descripción llena de ternura y minucioso cuidado: “Cuando por la noche se quita el luto, se mete en la cama y se agazapa bajo las sábanas. Llora por el dolor de no saber qué hacer, cómo hacer para poner la mesa al día siguiente, cómo hacerlos para que sean de provecho para sí y para el mundo”. Es en el cuidado, en el desvivirse, o mejor, en el vivirse en el cuerpo de sus hijos donde toma la esencia: “La confianza entonces era una hoguera / encendida bajo el tejado / que abrigaba los muros de la casa”; “Por estar en el sitio que debe estar, / desplaza todo lo demás (…) Su vocación es animal, / un instinto más allá / que solo sabe ella que los parió”. Resume el poeta de una manera concisa, pero efectiva: “Se ama a sí misma a través de los hijos”.

Lo que hace vibrar esta obra es su constante equilibrio entre lo terrenal y lo trascendente. La madre no es solo un cuerpo que nutre, sino una figura cuasi mística, a veces identificada con la divinidad: “Lo que no sabe resolver, / lo encomienda / al todopoderoso / que es ella misma con un amor, / con una confianza tan grande / que lo todopoderoso responde”. Esta inversión sutil —la madre como Dios, el hogar como altar— no idealiza sino que magnifica lo cotidiano, elevando la rutina doméstica a acto sagrado: “Con la boca lanza plegarias / y con las uñas rasca”.

El poeta no escatima los elogios, porque es el amor que ha aprendido el que le devuelve. Con imágenes muy elocuentes, descubrimos el prodigio de la siembra: “Decía que no tenía oído / pero lo escuchaba todo / y lo pronunciaba todo escribiendo / sobre el renglón de su casa como la que borda / un paño dulce de entretela para el invierno”. La educación sentimental que se recibe de la madre es una transmisión de un genoma afectivo, de toda la esencia de la persona: “El miedo como el afecto / son instintos de agazapo / que multiplica la especie”. Y no queda sino preguntarse de dónde le pudo llegar la fuerza que necesitaba: “¿Quién, qué la ampara a ella que es músculo de amparo?”. Con una mirada es crítica y amorosa a la vez y se pregunta el hablante, en un gesto de reconocimiento hacia la soledad muchas veces silenciada de estas mujeres pilares. En el último poema de esta sección, Juana toma la palabra, explicita su intención que sus hijos han comprendido tan bien y tanto agradecen: “Sé que os dejo sin mí en el mundo, a su intemperie / y mi amor debe bastaros para ser / semilla dulce en el mundo, / lugar sanador donde el agua haga de él su fruto”.

Venteo escribe con la devoción de quien sabe que el lenguaje puede reconstruir lo perdido y ofrecer abrigo: “Ahora sé que solo el amor es lugar; / sitio de proveer, / acción de bienaventuranza”. Aquí, el hogar no es un espacio físico, sino un centro emocional que resiste el tiempo y el dolor, construido en la memoria de los hijos que fueron y de los hombres que aún buscan abrigo en esa voz primigenia. La cosecha, que es la segunda parte, está, a su vez, dividida entre un hijo y otro hijo. Es una prueba más de este amor que se ha recibido de manera incondicional y que ha marcado la manera de entender el mundo: “Era un niño feliz / en el amparo seguro de mi madre”, dice claramente. El amor, que está entreverado de obligaciones (“Al día siguiente, la aritmética / de las horas en sus labores / enhebraban el presente y el futuro”), se despliega a los ojos de un niño: “Era entonces el tiempo de la alegría / que parecía infinita / antes de rompernos en la herida”. Este amor colma en todos los sentidos, el material (“El agua para la sed / de todos los desiertos”) y el afectivo (“su risa se hacía luz / en la sombra tan sobria de la casa. / Mi regalo era hacerla reír, / distraerla apaciguar la gravedad / de tanto pesa a cuestas”). Y, además, fue el ejemplo para el futuro, para ser padres siguiendo ese modelo: “Lo supimos como ahora sé / cuánto cuesta hacer un hijo y que sea”.

Uno de los aciertos más hondos del texto es la capacidad de hablar de lo colectivo desde lo íntimo. La figura de Juana no se agota en su biografía: ella es una, pero también es todas. Es la epopeya de las mujeres que “Fueron mujeres épicas de otra época. / Su obligación se la creyeron a pies juntillas /…/ Su vida entera, fueron, / pronombres solo en los pronombres”. Son aquellas que acataron su deber no por resignación, sino por una ética de entrega absoluta. Pero el libro no se conforma con la nostalgia.

El lenguaje de Venteo es sencillo pero depurado. Evita lo grandilocuente sin renunciar a lo profundo. En su poética, lo lírico se halla más en el contenido que en la forma: “Lo lírico, si lo hubo, estaba en su corazón que nombraba las cosas, empeñada en la tarea”. Esta frase resume la esencia de su escritura: una estética que nace de lo vivido, de lo bordado en las labores de la casa, del cuidado transformado en verbo. Aprovechar lo que de poético tiene el lenguaje más cotidiano, revelar la belleza que pasa desapercibida consigue una fuerza expresiva enorme: “Mi afecto también es animal; / nada más llena y me vacía de tanto”- Además, consigue transmitir la sabiduría como gotas que se van filtrando de madre a hijo: “He aprendido a estar alerta, / anticipar el daño / para que no entre en mi casa”. Y es que, el destino, la ventura se fabrica, “Quizás nos proveía de la suerte / era mi madre”.

La última parte, la titulada Otro hijo, complementa la anterior. Los hijos, en su pluralidad de voces, son también narradores de una herencia afectiva y de un legado que no cesa. En sus palabras, la madre reaparece como guía, como fuerza modeladora: “De ella aprendió mi hermano / a velar las horas de su hijo, / con tanto amor que no sé / si era mi madre la que hacía / por sus manos o por su boca”. Así, el cuidado no muere: se transmuta, se hereda, se repite: “Lo que debía hacerse, se hizo. / Hoy seguimos masticando el pan que nos ofreciste en la boca”. Gerardo Venteo sabe que el alma también recibe el alimento, que el carácter se forja y así se construye un mundo: “La templanza tuya era / una manera de acatar / las reglas del mundo y resolver / con la voluntad de resolver / y la inteligencia y el afecto a su servicio”. Juana es la providencia. Dios no existe, es la madre: “Pronunciaba amén / como si su deseo / se estuviera cumpliendo / entre el paladar / y el hueco que junta la lengua”-

Pero La veladora no es solo un canto de gratitud. También es un intento de restauración: “Escribo para (re)parar / en agradecimiento”. Reparar lo dicho y lo no dicho, lo vivido y lo que aún duele. Como un bordado, la escritura cose el hueco de la ausencia con hilos de voz. La madre encuentra en estas palabras el eco que prolonga su existencia más allá de la muerte. Es el cobijo que se habita: “Cuando decías hijo mío, yo me hacía ovillo en las palabras de tu regazo que me devolvía a ti”. Hay una clara conciencia del tiempo, del desgaste que implica cuidar, del silencio que acompaña tantas veces a las mujeres: “Porque mi voz ha sido un nido / de silencio, ahora me inventa / solo yo supe la que fui y lo que hice / y mi tiempo fue solo / mi tiempo, solo, / entre todo”. Este pasaje, firmado como Juana, es quizá el más desgarrador, porque rompe el molde tradicional y otorga voz plena a quien tantas veces fue solo escuchada desde el rol.

La veladora es un libro que no solo se lee, sino que se habita. Conmueve sin sentimentalismos, acaricia sin caer en la cursilería. Su honestidad, su ternura contenida y su profundidad emocional lo convierten en una obra necesaria, sobre todo en tiempos donde el cuidado se ve como carga más que como gesto transformador: “Mi suerte de amor has sido / tú, / la veladora, / el hada buena / que custodiaba los días”. Tal como es presentada, el amor que esa madre regaló y fabricó, es un acto de resistencia, de rebeldía: “Su transgresión fue querernos / sobre todas las cosas /…/ Y, sin embargo, nunca le pareció bastante”. Que sacaba fuerzas desde ella misma, desde su voluntad hasta extremos inimaginables: “¿Qué pasó, cómo pudo sujetar / su hebra en el mundo tan sola?”. También comprobamos la responsabilidad de hacer crecer la semilla que Juana ha ido sembrando hacia el futuro: “Ha doblado las fuentes del tiempo. / Su presencia rescoldo de hermosa alegría. / Es la siembra”.