Procedente de Santa Lucía, Uruguay,

Claudio Burguez es un escritor y artista visual. Desde 1992 funda varias bandas

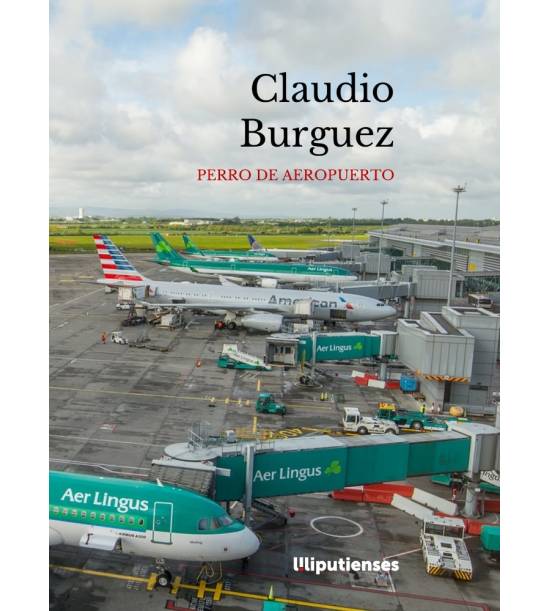

y colectivos artísticos. En el apartado de poesía cuenta con Finlandia (2006), El gran Algo (2010), Perro de

Aeropuerto (2011); además de la narrativa (Las cosas que quiero no se quieren entre sí, 2019) y La sangre (2019), donde se entremezclan

lo narrativo, el ensayo y el fotolibro. Curador,

y organizado de FILBA (Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires).

Edición Montevideo.

Uno

no puede dejar de sintonizar con un libro que está dedicado, entre otros, a The

Flaming Lips, Pixies y José María Cumbreño. Una gran pizca de locura

maravillosa une a estos referentes en un poemario que parte del caso real de un

pastor alemán perdido en el aeropuerto de Málaga. Tampoco se puede negar el

recurso a la ironía como gran recurso poético. En el fondo, se trata de poner

toda la atención en el lenguaje, en cada requiebro y cada sutileza: “Es que los

sentimientos / son invertebrados / y por lo tanto sus órganos / son imprecisos

y bastante / babosos, / hay que decirlo”. Y por eso, Claudio Burguez concluye

que “Hoy la gente no es fruta, es insecto”.

Las imágenes

poéticas tienden en sus versos a ser radicales, mirando de reojo a Oliverio

Girondo y sin perder de vista la realidad más actual: “’Para qué flotar si

podés volar’. / Sería infortunado agregar más comentarios”; “Una mujer cóncava

/ metida en un abrigo convexo / esa era mi abuela”. La destilación poética va a

apoyarse en estas imágenes con la misma fuerza que con la ironía, con la bilis

sanadora.

El aquí y

ahora, la conciencia del propio tiempo y de las tensiones que marcan esta

posmodernidad líquida: “El vidrio, material de agua / la tarde, material de

tiempo. / El tiempo, material de nada / la noche, material de miedo”. Se habla

de sujetos zarandeados por las circunstancias y por los especialistas: “Se

recomiendan especialistas y canales de cable, hablan de enfermedades como

adolescentes hablar de drogas” (Residenciales).

Inevitable cuando se está inmerso en el envejecimiento y la pérdida: “La cosa

más frágil es ver a tu padre que se va / peleando con todo su esfínter para no

perder ese taxi”

Ni el amor, ni

las relaciones se libran de esa coraza poética e irónica (“Ella me da sed / y

ganas de quebrar mis dientes / contra sus muslos. // Pero supongo que eso es

hambre”). Las relaciones tempestuosas, como todas las relaciones, reciben un

tratamiento de choque entre estas líneas, “Arriba: una pareja coge a los

gritos. / Abajo: una pareja pelea a los gritos. // Así defino yo / un edificio

de apartamentos” (203).

Cierta

nostalgia y cierta ilusión se escapan entre los hilos de la distancia del yo

poético: “Yo jugaba de niño en aquellos parejas / entre personas de sonrisa

dura y seca / a veces bella” (Luce); “Me

quedo mirando para arriba como perro de aeropuerto mientras la chica robot

anuncia, en varios idiomas, tu despegue”. Una añoranza como delirio para

sobrevivir: “Nunca me traduzcan esta canción / nunca me despiertes”.

Además del

amor, lo cotidiano, sobrellevado con fatigas y sentido del humor (“Son las 3:30

de la mañana / Celsius paga tequilas sin dinero y sin parar / algo hicimos mal

porque estamos en agosto / eso es lo que dicen todos los almanaques”). Y, para

completar, siempre hay que probar con un poco de ternura

“Mi padre (85)

le propone a mi madre (75) deshojar una margarita

luego de una

comida familiar

en el jardín

de mi casa

(la quiere

mucho, poquito y nada)

/…/

Nada de ironía

tiene esta escena

la ironía les

queda chica.

Mi padre

arranca el último pétalo

la margarita

cae

la quiere

mucho”

Claudio Burguez sitúa los poemas

en un ambiente muy concreto que se va filtrando en las acciones y las

anécdotas. Una especie de paisaje urbano, donde la luz y la bruma se alternan y

dan consistencia a la vidas que la atraviesan: “La ciudad tiene resaca / está

sucia y distentida a mis pies / y eso no la hace más linda / la hace más suave”;

“Sí, me acuerdo que hay una ciudad alrededor de mi cama y me acuerdo también

que en ella hablan otro idioma. Lo tengo que pensar, que razonar, porque lo

único que escucho es el llanto de un bebé y, como se sabe, siempre se llora en

el mismo idioma” (Londres).

Precisamente este paisaje urbano parece siempre a punto de implosionar, de

derrumbarse, lo que no es necesariamente, dice el poeta, una mala noticia: “Si

llego a tener hijos me gustaría / que nos agarre una catástrofe natural / que

nos obligue a subsistir en un mundo en ruinas”.

Con su

querencia hacia los escritores malditos, está quizás más cerca de Carver que de

Bukowski o de Burroughs (“No vale la

pena describirla / porque yo, con la borrachera menos elegantes / estoy de cara

a un cielo / especialmente cabreado”, Cúeno).

De este último se pueden rastrear las imágenes más alucinadas, más chamanescas

(“Veo un lugar donde el cuerpo de la señor, la risa de sus hijos y la cerveza

de su esposo muestran sus dos únicos componentes: luz y sombras”).

El sarcasmo

señala un punto inevitable para acabar de forma tajante las relaciones, para

delimitar un contorno frente al mundo, un límite preciso donde se separan el yo

y el resto, un rasgo inequívoco de voluntad individual y de supervivencia: “Te

mando una hebra de mi pelo / para que compares con los que dejé / sobre la

cama, entre la sangre / y te quedes tranquila / que no fuiste vos”. Sin

embargo, sin dejar el realismo, deberíamos acabar con el homenaje a Oscar Wilde

como forma de vida, como una de las bellas artes:

“Yo no caigo en la tentación, / me tiro”

No hay comentarios:

Publicar un comentario