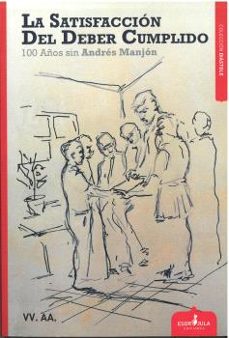

Andrés Manjón, el padre Manjón, fue un sacerdote y creador de las Escuelas del Ave maría en Granada. Una pedagogía activa, gratuita y centrada en el alumno. En Granada, peo dentro de la misma weltanschauung de Giner de los Rios, el krausismo y la Institución libre de Enseñanza. A partir de sus enseñanzas pedagógicas, 103 poetas de toda índole coordinados por Javier Gilabert, Fernando Jaén y Gerardo Rodríguez reflexionan sobre la educación, la escuela y sobre quienes no pueden acceder a ella. Podemos gozar de poetas consagrados como Rafael Guillén (DEP), Luis García Montero, Ángeles Mora, Mª Luz Escribano, Antonio Colinas…. y de otros muchos con una categoría importante dando paso a poetas de menor trayectoria. Como en la pedagogía del padre Manjón, se divide el volumen en: Mirando hacia afuera, Mirando hacia adentro, Mirando a los demás y Mirando al maestro. El prólogo corre a cargo de Remedios Sánchez donde se ponen de manifiesto las asociaciones entre los poemas y las intenciones pedagógicas del homenajeado en cada uno de estos enfoques.

MIRANDO HACIA AFUERA

Rafael Guillén (“Tendrás que ser un niño quien me tienda la mano”); Ángeles Mora (“Pero éramos nosotros / los que nos olvidamos / de ese mundo”); Alejandro Pedregosa (“Crecer es perder / perspectiva”); Inmaculada Pelegrin (“Su determinación no entiende de nostalgias”); J. C. Friebe; Azucena Blanco (“La historia / como penumbra, cuerpos sin predicados”); Joaquín Pérez Azaústre (“Dejaste en estas piedras largas sombras”); Carmen Camacho; Reinaldo Jiménez (“Aquí no hay discurrir, todo se ordena”); Noelia Muñoz Soto (“El niño es savia. / El maestro no es maestro / si no es rama”); Ramón Repiso (“Y la mirada limpia, sin trampas no carbón”); Gerardo Rodríguez Salas (“Inventan nuestra luz”); Fernando Valverde (“No conoces la lluvia ni los árboles / pero ya eres un bosque”); Xavia Rodríguez Rivera (“El mar, al fondo, era / la azul pizarra donde el niño / depositaba sus ojos y aprendía”); José Sarria; Carolina Otero (“Cantando a los niños eterno que nada”); Francisco Javier Márquez (“¡Qué triste debe ser / nacer en las trincheras del olvido!”); Diego Medina Poveda, Diego Vaya, José María García Linaroz (“El llanto de los niños es oscuro / como la acuarela cuarteada de la pena”); Trinidad Gan (Un niño en Gaza); Ramón Martínez (“No te asustes, Aylan, estás conmigo”); Mariluz Escribano (Los niños soldados).

MIRANDO HACIA ADENTRO

Teresa Gómez (“Tras la puerta acechaba / la perversa mordedura del hambre”); Antonio Praena (“Del barro el labrador, y la maestra de tiza”); Raquel Lanseros (“El silencio es de mármol”); Olvido Andújar (“Me dieron la certeza de los libros”); Ángel Fernández Benéitez (“Cuando los ojos miran son palabra, / distinguen en las sombras el color”); Rocío Rojas Marcos (“Deja que te enseñe a descifrar mundos”); Sergio Arlandis; Virgilio Cara, Rafael Escobar (“Es un oficio hermosos / inspirador alguna senda oculta de la belleza”); Paloma Fernández Gomá (“y las antes atesoran la vida / transmitiendo el eco imperecedero / de sus huellas”); Carmen Canet (“Nuestra deuda a los que nos formaron es impagable”); un servidor; José Ganivez Zarcos (“Trocar juicio y razón por sinsentido”); Fernando Jaén (“El maestro mide en los ojos de sus alumnos / el ritmo de las horas. Repasar las lecciones”); Javier Gilabert (“No obligarlo, / dejar con sus juegos / descubrir el universo”); Asunción Escribano (“Busco bautizar centero a cada pájaro”); Raúl Pizarro; Sergio M. Moreno; Jesús Cotta (“verso para / cantar lo bello”); Carmen Palomo; Marina Tapia (“Nos modela un amor ejercido en el tiempo”); Custodio Tejada (“Mi corazón es tuyo”); Rafael Soler (“Haz lo correcto / aunque sea alto el precio”); Gerardo Venteo (“Bienaventurado sea quien / cultiva una siembra”); José Iniesta, Blas Muñoz (“No sé decir adios. Esta es mi casa”); Carlos Allende (“Cómo no sentirme un extraño / si los años pesan y nos separan”); Luis García Montero (“Nada me cansa más / que corregir exámenes. Ver cómo pasa el tiempo”).

MIRANDO POR LOS DEMÁS

Antonio Colinas (“el placer que sentí al recibir / el libro entre mis manos”); Antònia Vicens; Isabel Rezmo (“No hay mayor sabiduría que aquello que está sometido / al latido del corazón”); Heriberto de Sysmo (“Dicen que la palabra puede cambiar el mundo); Juan Antonio González Iglesias; Luis Miguel Sanmartín (“El tedio era mi libro y mi cuaderno”); Rosa Morilla; Manuel Gahete (“En ti sentí la vida”); Amelina Correa; Tirso Priscilo Vallecillo se lo dedica a sus padres y Jesús Beades; Elías S. Temprano, a sus maestros, como Jesús Cárdenas. Mónica Doña (“regreso a ser un niño con un lápiz”); Sandro Luna; Rosa Díaz; Rafael Saravia (“Hay una razón para esta oscuridad”; José Cabrera Martos; Francisco Silvera (“Qué alegría / regresar / lo que pierde / la ignorancia”); Rosario Toncoso (“Sabemos que la luz / atraviesa los párpados”); Mónica Velasco; Julen Carreño; Manuel Francisco Reina (“Por su afecto amé los libros y los diccionarios”); María Rosal, José García Obrero (“La respuesta es el tronco que crece sin raíces”); Sabrina Benguoechea (“En la pequeña jaula / aprendimos a escribir dictados”); Mario Obrero; Miguel González Mata, hay ironía y dolor. Francisco Domene (“La gente de mi barrio no se queja por nada”); Javier Bozalongo.

MIRANDO HACIA EL MAESTRO

Antonio Ballesteros González (“sentir la caricia de las letras”); Francisco Beltrán Sánchez (“Y la cueva se hizo escuela / de las gentes del lugar”); Pura Fernández Segura; José María Cotarelo (“La escuela era un cardo de letras / polvorientos, olor a tiza y a encerado”). Dedican poemas a Manjón Dori Delgado; Pedro García Cueto; Manuel Salinas; Arcadio Ortega; María Ángeles Lonardi y Raúl Alonso (“Andrés eterno, definitivo y fiel”). José Miguel Gómez Acosta; Fernando de Villena; José María Higuera (“Conocen el secreto que los nombra, / los lleva en las manos / ya no las suelta”; Daniel Cotta (“Pero está Cristo / diciendo que sí”); Macarena Tabacco; José António Sáez (“Tú eres un mediador y, en tu misión, / te dejas conducir por un dictado”); Jesús Amaya, Alicia Choin (“respiras cuando llegas al mundo / y aprendes sonriendo en la escuela”; Isabel Bermejo; Josefina Martos Pelegrín; Antonio J. Caballero (“En el pecho / llevo escrito el monólogo / de todo lo callado /…/Porque las tardes que te enseñan / un resto del amor / desvelan las razones que ningún libro sabe”).

El homenaje al padre Manjón en su centenario, ha brindado una ocasión espléndida para disfrutar de buenos poemas inspirados por una de las labores más hermosas, ser los transmisores de una cultura y dotar a los más pequeños de las herramientas para entender el mundo, cambiarlo en lo que sea menester y formarse una personalidad como hombres libres y cultos. Enhorabuena y gracias.