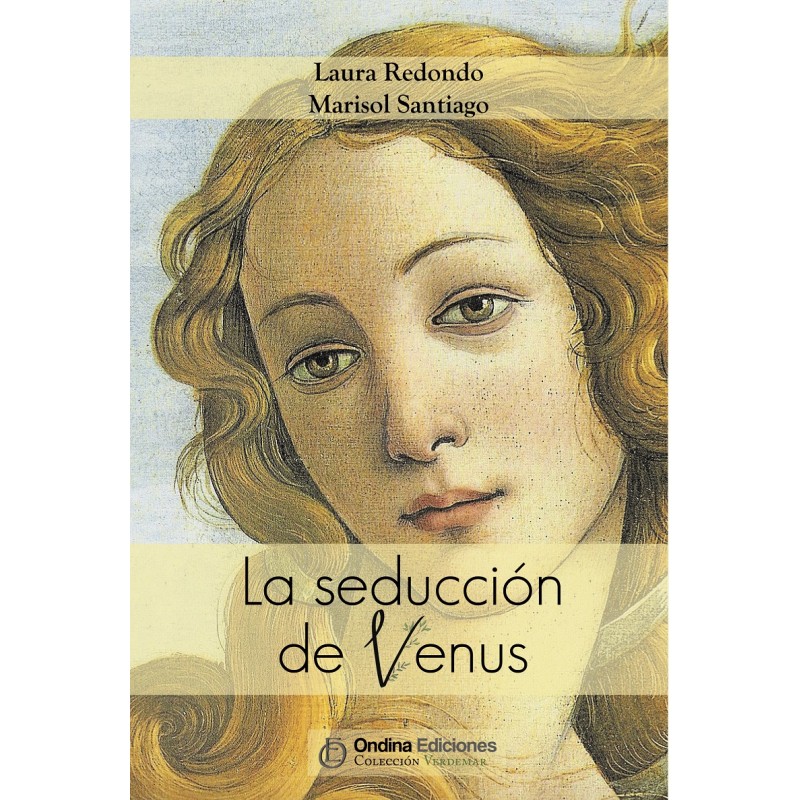

En La seducción de Venus (Ondina Ediciones, 2025), Laura Redondo y Marisol Santiago reconstruyen a cuatro manos el mito del deseo a través de una voz coral que funde la tradición clásica con la carne contemporánea. Su escritura es un rito, un despojamiento donde el cuerpo se convierte en altar y la palabra en ofrenda. No se trata de un libro que celebre el erotismo desde la complacencia, sino desde la tensión constante entre el gozo y la pérdida, entre la piel que se ofrece y la conciencia que arde. Desde el prólogo de Emecé Condado hasta el epílogo de Luis Solís Mendoza, el texto trenza una cartografía de lo erótico como conocimiento, como forma de pensar con el cuerpo. Así lo sugiere uno de los primeros poemas: “No hay una sola zona de mi cuerpo que no beban tus pupilas (…) ¿Qué es el deseo? El deseo es este mismo instante” (Pregunta retórica). Esa pregunta, disfrazada de respuesta, condensa la lógica que atraviesa todo el libro: el deseo no es una carencia, sino una presencia absoluta, una forma de existir que se consuma en el instante mismo de su aparición.

Las autoras no buscan narrar el amor, sino su fractura; no describen la entrega, sino la combustión. “Ardí para ti con mi piel de otoño / a la luz de un crepúsculo tardío” (Lúdicas virtudes). Esta imagen del cuerpo estacional, perecedero, remite a la conciencia de que todo gozo implica un riesgo, una forma de morir. La llama del placer, en este universo poético, siempre quema dos veces: cuando se enciende y cuando se apaga. Y más adelante, continúan: “He hallado mi hogar entre tus manos, / entre los dedos guarecida mi figura /…/ En tu voz, he hallado el vínculo / y en tu cuerpo, el mío enraizado” (Mi hogar); “Me posee un éxtasis de sirena urbanita. / Me dejo amar” (Nada en el mar).

Uno de los grandes aciertos del libro reside en su tono ritual, que conjuga lo sagrado y lo profano con naturalidad. En Descalza, la hablante lírica invoca: “Descalza en el templo de Venus, / invoco a aquella alma”. Esa desnudez no es sólo física, sino espiritual: la renuncia al pudor y al discurso moral abre un espacio donde el erotismo se confunde con la plegaria. En esa frontera, lo erótico se revela como una forma de conocimiento extremo, un saber que nace de la transgresión y del riesgo, del deseo que busca tocar lo que no debe. En versos como “Cesa su ritual, sube la barbilla y ríe, triunfante: / –Acércate, bobo. No te quedes ahí mirando” (Davinia), el erotismo se configura como una escena de poder. La mujer no espera ser deseada: convoca, ordena, rompe el guion tradicional del cortejo. La risa triunfante clausura el ritual masculino del dominio y abre una liturgia distinta, donde el deseo se ejerce como soberanía. El cuerpo femenino deja de ser objeto pasivo para volverse lenguaje, signo de afirmación y desafío. Retoma la imaginería del Edén, pero sin culpa: “Y mi sed, ¿qué la calma / si no es el delicioso néctar / de tu fruta prohibida, / seno de mi grata dicha?” (Instinto). El fruto prohibido no representa la caída, sino la plenitud del saber corporal. Es una plegaria que reivindica el pecado más que la redención: “Díganme, señores míos, / ¿por qué temen tanto pecar?” (Hamartia); “Por ser lo prohibido, me tentaba; / cuanto más negaba el deseo, este más me mordía” (Lo prohibido). En esta poética, el goce no es pecado sino vía de comprensión: el cuerpo como único espacio donde se revela la verdad del ser. De ahí la insistencia en los sentidos: beber, saborear, tocar. El placer es conocimiento, pero un conocimiento que desborda los límites del pensamiento racional. Tras el éxtasis, llega la caída: el deseo, al consumirse, deja vacío y desolación: “El infierno era ahora mi hogar y el frío de mis huesos, tan solo un mal recuerdo…” (Cansancio) marca el momento posterior a la combustión. Pero incluso en ese descenso hay belleza: el infierno es el precio de haber vivido con intensidad. El erotismo no promete felicidad, sino lucidez.

El libro se puebla de diosas, ninfas y heroínas reescritas desde la modernidad: Safo, Medusa, Venus, Eros, Psique. Todas se despojan de su condición mítica para hablar desde la vulnerabilidad de la mujer actual: “Orgullosa de las cicatrices que la vida / tatuó sobre mi piel, / de no inspirar poemas, / de ser solo yo: / sencilla y directa” (La reflexión de Medusa). En esa reversión simbólica, las autoras proponen un erotismo emancipador: la mujer no es objeto de deseo, sino sujeto del placer, portadora del fuego que antes la consumía. El poema “Acude a mí, hermana mía…” (Safo de Metilene) reescribe el mito lésbico de Safo desde una voz solidaria, no transgresora sino liberadora. El deseo entre mujeres aparece aquí como gesto de reconocimiento y comunión: la unión no se funda en la posesión, sino en el espejo compartido. El erotismo se amplía: no es solo sexualidad, sino complicidad vital. Desecha este deseo la falta de entrega total, la superficie, el engaño, la impostura: “Arrodillado buscas mi perdón. / Vestido de cinismo / tratas de conmoverme” (Orgullosa cobardía); “Abandona a ese amante de segunda / y coquetea con tus encantos” (Carta de Erotica a su amiga Pornosia). La presencia de lo mitológico no actúa como ornamento, sino como espejo. En Eros y Psique se afirma: ““Abrasados por una pasión que no cede al tiempo / ni cesa con el gozo, sino que aviva / cada vez más el rigor de nuestros cuerpos; / ávidos de éxtasis. Repletos de vida”. Esa vida es precisamente la que el deseo pone en juego, una energía que se agota en su propia intensidad. La pasión no libera: quema, hiere, revela. Pero en esa herida está la verdad más pura de lo humano. El diálogo con los mitos griegos (“Beban nuestro desdén / y entre nuestras piernas solo hallen / simple polvo de estrellas fugaces”, Zeus ingrato) transforma a las diosas en figuras insurgentes. Ya no son víctimas ni musas, sino cuerpos celestes que devuelven la mirada al Olimpo patriarcal. En “solo en los placeres de Venus creo / y en su templo refugiada me encuentro” (El templo de Venus), el erotismo adquiere una dimensión casi religiosa: el goce es fe, y la carne, templo.

Cuando afirman que “Vuestra piel guarda mis secretos; / vuestro cuerpo, mis pecados; / en vuestra boca anidan mis deseos, / ósculos de pasión desbordados” se condensa la dimensión sacrificial del erotismo. Amar es entregarse al otro hasta perderse en su carne, y esa fusión implica también contaminarse, compartir la culpa y la pureza: “Amado astro lejano, / quién pudiera alcanzarte, / ser uno, ardiendo juntos” (Sol). En “Solo entonces pude amarte / siendo otro tú, en otra parte” (Fantasía), el yo poético reconoce que la verdadera unión solo ocurre en la disolución de la identidad: amar es dejar de ser. El erotismo, entonces, no une los cuerpos: los aniquila en su diferencia.

El texto se mueve entre dos pulsiones complementarias: el anhelo y la pérdida. En En tu búsqueda, el yo poético declara: “Tal fue la pasión, tan tuya era mi alma, / que escapé de mí para ir en tu búsqueda / y no hallé más que otros cuerpos sin vida, / descoloridos, fríos y ausentes”. Aquí el erotismo se presenta como un viaje hacia el vacío, una tentativa de comunión que solo se cumple en la experiencia del límite. Lo erótico, entendido así, no es el encuentro con el otro, sino la disolución del yo. La unión deseada nunca es pacífica: requiere atravesar la herida, sacrificar la identidad. “Me aterra la soledad acompañada / ir al cine los domingos porque toca, / quedarnos en casa / para poner la lavadora” (Soledad acompañada) introduce un contrapunto esencial. Aquí el deseo se opone a la domesticación de la vida cotidiana. El erotismo no se agota en el sexo, sino que se presenta como una forma de insurrección contra la repetición vacía. Frente al tedio de la costumbre, el deseo es ruptura: el instante en que la existencia se vuelve intensa, significativa. Ese mismo gesto de entrega y desposesión se repite en Rendida a ti:

“Asumo que he perdido la batalla. No me humillo, y en mi boca abrazo la penitencia y también el pecado. Lamo mis heridas tras la derrota, saboreo tu veneno que fluye, tibio y espeso a través de mi garganta. Saboreo hasta la última gota de mi castigo, sin culpa, y contemplo a mi dios; perdón y orgullo en su rosto de piedra” (Rendida a ti)

El placer aparece aquí inseparable del castigo, y la voluptuosidad se confunde con la culpa. Pero esta culpa ya no tiene raíz religiosa; es un eco de la conciencia, la certeza de que el deseo siempre desborda los límites del lenguaje y de la razón. El erotismo, para Laura Redondo y Marisol Santiago, es una forma de exilio: nos arranca del mundo de lo útil y nos arroja a lo inútil, a lo inefable. En estas piezas, las autoras despliegan un mapa de la experiencia erótica en sus múltiples registros: lo corporal, lo espiritual, lo mítico y lo cotidiano. Cada texto es una tentativa por nombrar el punto exacto donde el deseo deja de ser mero impulso y se convierte en revelación. En “Y abierto el verso que no acaba, / pues jamás se extingue mi deseo / y es pasión lo que tus dedos marcan / en las turgentes formas de mis senos” (Métrica del cuerpo), el poema funde el lenguaje y la carne. Es metáfora del deseo interminable; los senos, el soporte de la escritura. Lo erótico se transforma aquí en acto poético: el cuerpo es texto, y el texto, cuerpo. La pasión se inscribe literalmente en la piel. La misma lógica de intensidad extrema aparece en “Clavada en mi desnudez / tu hombría, / un grito silencioso de lava…” (Pulsión), donde el placer se vive como erupción, como violencia gozosa. El erotismo no es ternura: es exceso, riesgo, posibilidad de desintegración.

Versos como “Con garras de olvido susurra su nombre / y hace el amor con su ausencia” (Voluntad) o “Ha aprendido mi alma / a sonreírte, como solo sonríe / quien no conoce del dolor / más que su nombre” (El lazo) convierten el deseo en fantasma. Lo erótico no depende de la presencia física del otro: la memoria y la imaginación prolongan el fuego. Amar es también inventar al ausente. Se plantea una duda central: “¿Qué será del placer / si solo la pulsión inicial parece evocarlo?” (Carta de Pornosia a su amiga Erotia), es decir, ¿puede el deseo sobrevivir al propio deseo? La obra entera parece girar en torno a esa pregunta. Lo erótico, en este universo, no se resuelve; se mantiene como tensión perpetua entre hambre y saciedad, presencia y pérdida: “Amante invisible, / mi piel eriza, roce sutil” (Brisa).

La mujer se asume como encarnación del deseo: “Ningún manto cubre el nácar de mi piel… Venus soy, a mis pies el amor se rinde” (Davinia, Venus libre). Ya no pide permiso, ya no teme pecar: el cuerpo es su verdad. El erotismo alcanza aquí su forma más alta: no como servidumbre, sino como afirmación del ser. La seducción de Venus construye una poética del erotismo como revelación y riesgo, donde el deseo no es simple placer, sino un modo de comprender —y de incendiar— la existencia: “Resucitadas mis más fervientes pasiones, / en un nuevo despertar mis deseos más oscuros” (Mi vuelo). El cuerpo, en estos versos, no es un límite, sino un umbral: un lugar donde el amor, la muerte y la libertad se confunden: “Deja libres mis manos, que vuelen a tu cuerpo, / permite que mis labios se recreen con tu nombre” (Libre).

El cierre del libro, con Laura, propone una salida afirmativa: “Valerosa trovadora, / rompamos el mito. / Cantemos juntas, desnudas de envidia, / una oda a la mujer libre”. Tras la travesía del fuego y la pérdida, emerge la afirmación del ser, la reconciliación entre cuerpo y palabra. La libertad no se alcanza negando el deseo, sino abrazándolo con lucidez. La seducción de Venus aprovecha una poética de la transgresión y la conciencia. Redondo y Santiago exploran la zona donde el placer y la muerte se tocan, donde el cuerpo se convierte en lenguaje y el lenguaje en cuerpo. El erotismo, en su escritura, es una forma de conocimiento extremo: una ceremonia que desvela la condición trágica —y también luminosa— del deseo humano.

No hay comentarios:

Publicar un comentario